5. Filosofia: Interioridade e caminhos distintos

6. Iluminismo, Humanismo, Positivismo

4. Escolasticismo

A Filosofia Escolástica ou simplesmente Escolástica, é uma das vertentes da filosofia medieval. Surgiu na Europa no século IX e permaneceu até o início da Renascimento, no século XVI. O maior representante da Escolástica foi o teólogo e filósofo italiano São Tomás de Aquino conhecido como “Príncipe da Escolástica”. Além de ser uma corrente filosófica, a Escolástica pode ser considerada um método de pensamento crítico que influenciou as áreas do conhecimento das universidades medievais.

Nesse método de aprendizagem diversas disciplinas estavam inseridas no currículo, as quais estavam divididas em: Trivium: gramática, retórica e dialética; Quadrivium: aritmética, geometria, astronomia e música

Características da Filosofia Escolástica

A Escolástica foi uma filosofia que esteve inspirada nos ideais dos filósofos gregos Platão e sobretudo, seu discípulo Aristóteles, além de ter uma fundamentação cristã baseada na revelações contidas na Bíblia Sagrada. O período conhecido como escolástica perdurou até o fim da idade média e tem seu nome derivado da palavra latina “scholasticus”, que significa “aquele que pertence a uma escola”.

Na Idade Média (V-XV), a Igreja possuía grande poder e comandava diversos aspectos sociais, políticos e econômicos.

São Tomás de Aquino foi o principal filósofo dessa corrente. Segundo ele, o segredo era racionalizar o pensamento cristão, ou seja, refletir sobre a aproximação entre a fé e a razão. Foi o último período da filosofia medieval. Antes dela, a Filosofia Patrística, considerada a primeira fase da filosofia medieval, foi explorada e tentavam compreender a relação entre a fé divina e o racionalismo científico. O principal pós-tomista certamente foi Guilherme de Ockham. Outros nomes da escolástica são : Anselmo de Cantuária, Alberto Magno, Robert Grosseteste, Roger Bacon, Boaventura de Bagnoreggio, Pedro Abelardo, Bernardo de Claraval, João Escoto Erígena, João Duns Escoto, Jean Buridan, Nicole Oresme.

Contexto Histórico

O fim da Idade Média é tradicionalmente identificado com a queda do império Binzantino, em 1453. Deste modo, seria um período de dez séculos, em que muita coisa aconteceu.

No sentido da produção filosófica, houve uma diminuição severa dos trabalhos nos primeiros quatro séculos decorrente da queda de Roma. Isso fez com que os elementos da cultura antiga ficassem praticamente perdidos, dispersos.

Assim, o trabalho intelectual neste momento se refere mais ao esforço para manutenção dos saberes antigos do que à criação de novos conhecimentos. Isso mudou quando as comunidades políticas se organizaram sob o império carolíngio, no século IX. Neste momento, surgem as escolas e o saber cultivado nelas será a Filosofia Escolástica.

Características

Principal característica a ligação com a fé cristã. A filosofia era encarada como uma ciência auxiliar da teologia, sendo uma busca racional para solução de problemas religiosos. Os filósofos estavam preocupados em formular, interpretar, explicar ou demonstrar os dogmas católicos. Para isso, recorriam principalmente aos conhecimentos metafísicos da filosofia clássica e da patrística.

A forma de trabalhar poderia ser através de comentários às obras de filósofos como Aristóteles. Isso era incentivado nas universidades medievais. Os alunos só passavam da Filosofia para a Teologia após comentar o Livro das Sentenças, de Pedro Lombardo.

Contudo, esta não era a única forma de produzir. Como o trabalho era inspirado na estrutura das escolas, onde havia disputas entre os alunos sobre questões variadas, surgem delas os textos de Questões Disputadas. Neles, os filósofos apresentam problemas que são discutidos com autoridades, argumentos e soluções. Dois dos principais problemas da Filosofia Escolástica são: a questão da criação, e a questão dos universais.

Criação

Os cristãos acreditam que o mundo foi criado por Deus a partir do nada. Isso os afasta dos gregos, que acreditavam que o mundo sempre existiu (Aristóteles), ou foi criado a partir de uma matéria anterior (Platão).

Algumas questões são levantadas sobre este tema. Por exemplo: se nada surge do nada, como o mundo foi criado desta forma? Ou se a criação se deu dentro ou fora do tempo. Estas questões geraram muitas disputas entre os intelectuais.

Universais

A questão dos universais atravessou toda a Idade Média. Os universais são o gênero e a espécie das coisas. Os objetos que vemos são indivíduos, mas nós pensamos sempre em categorias de gênero. Um exemplo: você está caminhando na rua e vê um ipê-amarelo. No entanto, o seu pensamento é de que o ipê é uma árvore (gênero) de uma espécie entre tantas.

A confusão entre as categorias universais que poderiam ser geradas levaram a disputas entre os intelectuais medievais. Algumas questões giravam em torno até mesmo da existência deles.

Havia duas posições principais: a dos realistas e a dos nominalistas.

Realistas: defendiam a existência dos universais enquanto entidades metafísicas, que abrigavam as características gerais dos seres.

Nominalistas: defendiam que os universais eram palavras estabelecidas por convenção para denominar ideias.

Santo Tomás de Aquino, o maior nome da Filosofia Escolástica, apresenta como solução que os universais são criações da inteligência, mas com base na realidade. A partir da observação dos indivíduos se chega a classificações gerais.

Assim, os universais não são coisas, mas estão nas coisas. Por isso, não são apenas palavras, como queriam os nominalistas.

Fases da Filosofia Escolástica

A Filosofia Escolástica pode ser dividida em três fases. No entanto, elas se referem mais ao modo de fazer algo do que ao aspecto temporal.

Primeira fase: caracteriza-se pela plena convicção de que a fé e a razão podem ser harmonizadas. Os filósofos dessa fase são herdeiros dos filósofos patrísticos e o maior nome entre eles é o de Anselmo da Cantuária.

Segunda fase: caracteriza-se pelas grandes sistematizações que são feitas com base na Filosofia Clássica, na Lógica, na Retórica e na Teologia Cristã. O maior nome é o de Tomás de Aquino e é o momento de esplendor da Escolástica.

Terceira Fase: é a fase de decadência da escolástica, quando o Renascimento começou a dar sinais de ascensão. O principal nome é o do fundador do nominalismo, Guilherme de Occam.

5. Filosofia: Interioridade e caminhos distintos

Na Idade Média a Filosofia sofrerá uma forte influência da tradição cristã. Os filósofos deste período são, ao mesmo tempo, teólogos, bispos, abades, padres, etc. Ao tentar conciliar fé e razão, a filosofia permanecerá, ao longo de todo período medieval, subordinada à teologia, de tal modo que, neste período, é impossível separar o pensamento filosófico da tradição grega, do pensamento teológico cristão.

Os primeiros filósofos cristãos, ao procurar conciliar fé e razão, procuraram interpretar, de forma racional, aquilo que era justificado pela fé através da revelação. Se somos seres dotados de razão, não poderíamos então utilizar esta mesma razão como instrumento de análise e reflexão sobre os pressupostos fundamentais da fé cristã? É assim que a filosofia se insurge no campo da ética cristã, como tentativa racional de justificar seus princípios e normas de comportamento, submetendo a lei divina revelada ao crivo da razão.

Em um contexto de intensa relação entre filosofia e teologia, a ética cristã assume um lugar de destaque sendo definida por sua relação espiritual e interior com Deus (através da fé) e com o próximo (pelo amor). Além disso, por meio da revelação divina (Antigo e Novo Testamento), Deus manifestou aos homens sua vontade e suas leis, definindo o que é o bem e o mal, felicidade e infelicidade, salvação e castigo. Esta revelação é fundamento para a vida que deve obedecê-la reconhecendo nela a vontade e a lei de Deus, introduzindo assim no campo da moral a ideia do dever. Desta forma, uma conduta será considerada ética ou moral se realizada de acordo com as normas impostas pelo dever étnico ou antiétnico, se realizada em contrariedade com tais normas. No cristianismo, o que o homem seria ou deveria ser definia-se em relação à divindade. A essência da felicidade tornou-se a contemplação de Deus; a ordem sobrenatural passou a ter primazia sobre a natural.

A moral cristã, ao destacar a interioridade dos seres humanos, introduziu um outro conceito na constituição da moralidade ocidental que é a ideia de intenção. O dever se refere, inclusive, àquilo que pode ser chamado de ações invisíveis (e não apenas visíveis), que devem ser julgadas eticamente. Isto quer dizer que deve ser levado em consideração no julgamento ético não apenas os atos, mas as intenções que nos levaram a praticar determinado ato. E o cristão tem tanto mais razão para levar em consideração suas próprias intenções quanto sabe que mesmo aquilo que é invisível aos olhos humanos, é visível aos olhos de Deus. Nada Lhe está oculto, nem mesmo o que acontece no interior dos homens. (Hb 4.13)

O cristianismo se afirma ainda na ideia do livre-arbítrio, sendo que o primeiro impulso da liberdade dirige-se para o mal (pecado/depravação total). O homem passa a ser fraco, pecador, dividido entre o bem e o mal. O auxílio para a melhor conduta é a lei divina. Também é possível afirmar que a ética cristã se fundamenta no amor: “ainda que eu fale a língua, dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor… eu nada sou”. O amor foi colocado como o primeiro e maior mandamento: o amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo. É no amor que o cristianismo encontra sua realização espiritual mais profunda.

O cristianismo se apresenta mais que uma religião, uma sabedoria do que como uma filosofia, pressupõe uma específica concepção do mundo e da vida, pressupõe uma precisa solução do problema filosófico. O cristianismo fornece uma imprescindível integração à filosofia, no tocante à solução do problema do bem e do mal, mediante os dogmas do pecado original e da redenção pela cruz. E, enfim, além de uma justificação histórica e doutrinal da revelação judaico-cristã em geral, o cristianismo implica uma determinação, elucidação, sistematização racional do próprio conteúdo sobrenatural da Revelação, mediante uma disciplina específica, que é a teologia dogmática.

Na influência de comunidades cristã, as especulações se concentraram em questões filosófico-teológicas, tentando conciliar a fé e a razão. E é nesse esforço que Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino, dois dos maiores expoentes da filosofia cristã, trouxeram à luz reflexões fundamentais para a história do pensamento cristão. Agostinho e Tomás de Aquino foram os principais responsáveis pelo resgate cristão das filosofias de Platão e de Aristóteles, respectivamente. O primeiro é um dos maiores representantes do período da filosofia cristã conhecido como Patrística, e o segundo, da Escolástica.

Significação da interioridade

O Politeísmo

As religiões politeístas afirmam a existência de vários deuses, aos quais rendem culto. Existem duas teorias contraditórias sobre a origem do politeísmo:

— para alguns, é a forma primitiva da religião, que mais tarde teria evoluído até o monoteísmo;

— para outros, ao contrário, é uma degeneração do monoteísmo primitivo.

O politeísmo reflete a experiência humana de um universo no qual se manifestam diversas formas de poder sobre-humano; no entanto, nas religiões politeístas ocorre com frequência uma hierarquia, com um deus supremo que reina e que, em geral, pode ser a origem dos demais deuses. O problema do politeísmo seria delimitar o que se entende como deus ou como algo sobre-humano. Politeístas foram a religião grega e a romana que sobrevenham até no dias atuais.

O Panteísmo

O panteísmo é uma filosofia que, por levar a extremos as noções de absoluto e de infinito, próprias do conceito de Deus, chega a considerá-lo como a única realidade existente e, portanto, a identificá-lo com o mundo. É clássica a formulação do filósofo Baruch Spinoza, no século XVII: Deus sive natura (Deus ou natureza). Alguns filósofos gregos e estóicos[1] foram panteístas, doutrina que também é a base fundamental do budismo.

Também uma corrente filosófica, o deísmo reconhece a existência de Deus enquanto constitui um ser supremo de atributos totalmente indeterminados. Essa doutrina funda-se na religião natural, que nega a revelação. O que o homem conhece a respeito de Deus não decorre apenas das deduções da própria razão humana. Se o universo físico é regulado por leis segundo a vontade de Deus, as relações entre Deus e o mundo moral e espiritual devem ser similares, reguladas com a mesma precisão e, portanto, naturais. O período do Iluminismo (séculos XVII-XVIII) proclamou o culto à deusa razão e a revolução francesa ajudou a organizá-lo.

O Monoteísmo

As religiões monoteístas professam a crença num Deus único, transcendente, distinto, superior ao universo e pessoal. Um dos grandes problemas do monoteísmo é a explicação da existência do mal no mundo, o que levou diversas religiões a adotarem um sistema dualista, o maniqueísmo[2], fundado nos princípios supremos do bem e do mal. As grandes religiões monoteístas são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que professa a existência de um só Deus, e somente reconhece como mistério, três pessoas divinas no cristianismo (Deus triúno)

Teista

Teísmo genuíno corresponde a uma declaração de que toda a estrutura da natureza indica um autor inteligente e criador da ordem do Mundo, em que tudo está ajustado a tudo de acordo com o único desígnio ou plano que prevalece com uniformidade na totalidade das coisas. A distinção entre Teísmo supersticioso e Teísmo. Entre os agnósticos há os ateístas possíveis (que acredita não ser possível provar a existência de Deus nem, nele) e os teístas (que não provam provar a existência de Deus, mas apostaram que ele existe).

O teísmo (que tem sua raiz na palavra grega theos, que significa deus) contrapõe-se ao ateísmo (em grego, a = negação, theos = deus) e tem uma certa relação com o deísmo, de modo que por algum tempo na história da filosofia teísmo e deísmo representaram a mesma coisa, até que sua distinção foi devidamente feita pelo filósofo alemão Immanuel Kant (1724 – 1804), em sua obra Crítica da Razão Pura. Enquanto no deísmo se acredita que Deus, após ter criado o mundo e suas leis, afastou-se do mundo, tornando-se, portanto, transcendente a ele, o teísmo acredita na existência de Deus pessoal. Acredita também que Deus é perfeito e que é, portanto, onisciente (conhecedor de todas as coisas), onipotente (que está presente em todos os lugares) e perfeitamente bom, sendo, portanto, um criador amoroso que se comunica com os seres humanos e manifesta-se a eles através de seu cuidado.

É diferente, também, do panteísmo, pois afirma que Deus existe independentemente da existência do mundo. O teísmo é um elemento central das religiões monoteístas como o islamismo, o cristianismo e o judaísmo e os defensores desse pensamento utilizam-se de vários argumentos para provar a existência de Deus, mas não sem enfrentar diversas críticas às suas principais ideias.

Em sua distinção entre o deísmo e o teísmo, Kant afirma que enquanto o primeiro admite apenas uma teologia transcendental, o segundo afirma também uma teologia natural. Ou seja, enquanto os deístas admitem a existência de um Deus, mas negam que se possa atribuir, através da razão, qualquer outra determinação a ele além de que ele seja real, os teístas reconhecem que a razão é capaz de determinar as características particulares da divindade através de uma analogia com a natureza. (Rm. Cap. 1)

Para os teístas, portanto, pode-se conhecer a Deus e a seus atributos através do pensamento. De acordo com Kant, os teístas afirmam que Deus é o criador do mundo, enquanto os deístas o afirmam apenas como causa do mundo.

Outra característica do teísmo que marca sua diferença em relação ao deísmo, é que o teísta admite a crença em atributos de Deus que não podem ser alcançados pela razão mas que podem ser conhecidos por meio da revelação. Isso significa que, além de poder-se reconhecer a existência de Deus e algumas de suas características através do exercício do pensamento humano, pode-se conhecer aquilo que é impossível de ser alcançado naturalmente através de uma iluminação proporcionada ao ser humano pelo próprio Deus. No teísmo, portanto, acredita-se em um Deus engajado, que se relaciona e se interessa por sua criação. Ele é, portanto, um “Deus vivo”.

Apesar de toda a discussão acima ter-se dado na chamada idade moderna, mais especificamente durante o desenvolvimento do pensamento iluminista, também é possível identificar o teísmo presente no mundo contemporâneo, tanto na filosofia quanto nas religiões de uma maneira geral. Ele aparece como um aspecto essencial do espiritualismo, que acredita na existência de uma realidade espiritual povoada por espíritos imateriais (anjos, demônios, espíritos desencarnados, etc.), por exemplo. O teísmo possibilita as condições de argumentação necessárias para que o espiritualismo seja capaz de reagir às doutrinas filosóficas as quais rejeitava, como idealismo romântico (de tendências panteístas) ou pela doutrina de Hegel (representado também pelo filósofo Johann Gottlieb Fichte, dentre outros).

O teísmo pode ser encontrado no cotidiano social a partir da observação das práticas religiosas mais populares, onde os fiéis demonstram sua crença em uma divindade amorosa que se interessa por suas vidas e que pode intervir em seu favor, no exemplo prático e generalizado em meio às dificuldades do mundo.

Animismo na cultura africana

Estudos missiológicos e de religiões sobre animismo[3], classifica-o como a sexta religião presente e crescente (2,88% da população), o que leva os missiólogos a classificá-la como religião menor. Os estudos indicam que essa religião, aparentemente menor no contexto mundial, acaba sendo a terceira religião da África, praticada por 20% da população do continente.

Não podemos afirmar categoricamente que estas estatísticas estão corretas, devido até às dificuldades de se fazer um senso exato das religiões hoje, em razão do crescimento e dificuldades geopolíticas mundiais, em particular, da África. Para breve conhecimento, vamos limitar a falar do animismo na cultura dos bakongos, isto é, os povos do norte de Angola, Brazavile, e República do Congo (ex-Zaire).

Animismo Entre os Bakongos se Confunde Com a Pessoa de Deus

Existe uma característica comum entre os Bakongos[4], que os leva a uma prática animista. É o conflito da alma e do divino. Acredita-se que a alma é pecadora até a morte. Depois da morte toda alma é pura e se torna intercessora dos parentes em vida, ganhando então o conceito divino.

Há crença tradicional que tenta apontar para o seguinte: que a alma de quem morre se ajunta aos ancestrais no céu, atuando ao mesmo tempo na região da origem da tribo. Ao mesmo tempo, tais ancestrais se tornam objetos de preces e invocações para ajudarem na saúde, economia, governo. São-lhes atribuídos poderes de promover a vida ou a morte. A partir daí surge o conceito que me leva a acreditar na existência do animismo e fazer tal afirmação.

6. Iluminismo, Humanismo, Positivismo

Seguiremos em breve introdução aos movimentos citados acima para compreendermos a transição dos tempos em referência a fé cristã.

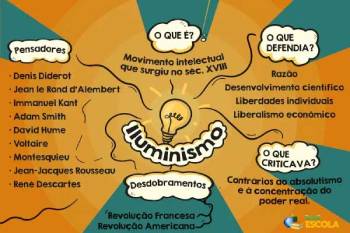

Iluminismo

O iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu na Europa, em meados do século XVIII, e teve grande influência na França. Os iluministas defendem a predominância da razão sobre a fé e os misticismos. Faziam profundas críticas ao modelo de Estado absolutista e aos princípios básicos do mercantilismo. Para os filósofos, o pensamento era a única luz capaz de iluminar as “trevas” (antigo regime). Os pensadores de grande reconhecimento dessa época foram René Descarts, Montesquieu, Voltaire, Jacques Rousseau, Denis Diderot, Adam Smith, etc. Foi um momento de contestar os ideais religiosos que eram predominantes na época, além da economia e política, provocando mudanças sociais e culturais.

Chamado de “século das luzes”, o iluminismo trouxe ideias voltadas à razão para deslegitimar o modelo de estado predominante na época. Seu ideal era defender a liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e afastamento entre igreja e estado. Junto com o iluminismo, a Revolução Industrial abriu caminhos para a grande mudança política determinada pela Revolução Francesa. O matemático francês René Descartes (1596-1650), considerado o pai do racionalismo, foi um dos precursores desse movimento. Em sua obra “Discurso do método”, que repercutiu na época, Descartes convida as pessoas a questionarem tudo o quanto for possível para se chegar à verdade. Para ele, somente através da dúvida é possível compreender o mundo.

No final do século XVII e na primeira metade do século XVIII, a influência dominante sobre a ideologia do iluminismo veio das percepções mecanicistas (doutrina segundo a qual os seres vivos são analisados ou entendidos a partir de uma sucessão de causas). Neste âmbito, o filósofo da natureza mais influente foi o físico inglês Isaac Newton. Contudo, na metade do século XVIII os iluministas iam se afastando pouco a pouco das ideias mecanicistas e começaram a se aproximar das teorias vitalistas. As teorias sociais e filosóficas desenvolvidas na segunda metade do século XVIII, por autores que contribuíram com o iluminismo como Denis Diderot e Johann Gottfried von Herder, entre muitos outros, tiveram grande influência das obras de naturalistas Johann Friedrich Blumenbach (classificou o ser humano em raças).

Algumas literaturas colocam o Iluminismo como uma escola filosófica, mas não existia somente um movimento. Pensadores e cientistas de áreas distintas colaboraram para as mudanças de pensamento estabelecidos pela época. Foi um momento de mentes brilhantes pesquisarem, escreverem e divulgarem suas descobertas e teorias.

O iluminismo desempenhou grande influência sobre o aspecto político e intelectual de boa parte dos países ocidentais. Algumas mudanças políticas importantes aconteceram, bem como a implantação e formação de estados-nação, a ampliação de direitos civis, além da diminuição do poder da igreja. As ideias dos iluministas espalharam-se com rapidez pela sociedade. Até os reis absolutistas, na época, receosos de perderem seu posto, passaram a adotar algumas ideias do iluminismo. Esses reis eram chamados de Déspotas Esclarecidos, pois tentavam conciliar a maneira absolutista de governar com as ideias de avanço iluministas.

Características

O Iluminismo era baseado em três pilares, que são: razão, liberdade e avanço da sociedade em relação ao pensamento e racional à ciência. Abaixo síntese desse movimento:

- A razão é considerada uma fonte legítima para o alcance de

- todo tipo de conhecimento,

- Faz-se imprescindível os questionamentos, investigações para fomentar o conhecimento da sociedade, política e economia;

- Alguns pensadores acreditam na natureza, de forma que ela seja capaz de explicar o comportamento humano e a sociedade;

- Crítica ao absolutismo, mercantilismo e as vantagens da nobreza e da igreja;

- Defendem a liberdade política, econômica e a igualdade de todos conforme as leis;

Iluminismo e a fé na razão

Se seja por um lado o iluminismo adota a fé na razão, ao mesmo tempo considera limitado o poder da razão, cuja expressão típica é a doutrina da coisa em si, ou seja, os poderes cognoscitivos do homem, tanto sensíveis quanto racionais, vai até onde vai o fenômeno, mas não além, quer dizer, não atende a coisa em si, independentemente de sua relação com o homem, para o qual é um objeto de conhecimento.

Não existem campos privilegiados dos quais a crítica racional possa ser excluída. Em particular, isso implicava os campos da política, da moral e da religião, que até então eram tabus para o pensamento racional. Essa linha filosófica se caracteriza pelo empenho em estender a razão como crítica e guia a todos os campos da experiência humana. Nesse sentido, ela pretende levar as luzes da razão às trevas da ignorância e do obscurantismo e compreende três aspectos diversos, mas relacionados entre si:

— extensão da crítica a toda e qualquer crença e conhecimento sem exceção;

— realização de um conhecimento que, por estar aberto à crítica, inclua e organize os instrumentos de sua própria correção;

— uso efetivo do conhecimento assim atingido com o fim de melhorar a vida privada e social dos homens.

Por outro lado, considerada a limitação dos poderes cognoscitivos, não existem campos privilegiados dos quais a crítica racional possa ser excluída. Em particular, isso implicava os campos da política, da moral e da religião, que até então eram tabus para o pensamento racional.

Humanismo

Originado na Itália durante o século XV, esse movimento ficou conhecido por criar rupturas na forte influência da igreja católica e da lógica religiosa na Idade Média. Assim, como crenças de que o Deus deveria ser o centro do universo se transformará na aceitação de que o interesse de ser humano é o foco de interesse de todos.

É um movimento social, econômico e cultural que modificou diversos paradigmas da Idade Média e datou o início do Renascimento. Isso porque ele investiu na transformação entre o teocentrismo — Deus como centro da nossa atenção — para o antropocentrismo — seres humanos em foco. Com essa grande valorização da figura humana e, por consequência, de todos os assuntos que dizem respeito à nossa existência e formas de relação interpessoal, a maneira como a população percebia a sociedade se modificou. Afinal, as explicações para a nossa realidade deveriam partir da lógica racional em vez da religiosa e sobrenatural. O movimento foi tão intenso que a ciência começou a ser desenvolvida para sustentar as hipóteses antropocentristas, assim como as Artes e a Literatura foram afetadas a fim de separar o contato com a religião. Assim, aos poucos a visão religiosa começou a perder sua força e a concepção do ser humano como foco ficou fortalecida.

Características do Humanismo

o Humanismo trouxe um movimento intelectual muito forte, garantindo que as ciências fossem desenvolvidas a fim de trazer mais conhecimento para os seres humanos, principalmente as aprendizagens que não se relacionassem com conceitos religiosos e dogmas da igreja. Teve como principal fator de criação os aspectos sociais e econômicos da Europa. Explicamos que a burguesia teve início nesse momento de transição entre a Idade Média e o Renascimento e, essa nova classe revolucionou os padrões sociais. Isso porque os comerciantes iniciaram uma disputa territorial e de poder com os nobres, ganhando importância na região e marcando o decaimento do feudalismo. Alinhado a isso, a Europa começou a viver uma crise de saúde pública em função da Peste Negra, que fomentou ainda mais a oposição contra a monarquia — que, inclusive, era auxiliada pela igreja romana. É por isso que o sistema antropomórfico foi tão difundido socialmente e não o antropopatismo[5], visto que a população não estava satisfeita com a fome e a miséria em que vivia, enquanto os burgueses queriam ascender socialmente a fim de fortalecer o início do seu capital e a igreja ter seu poder sobre o povo. Por outro lado, a monarquia desejava manter o seu status quo e continuar governando os países europeus.

É aqui que surgem, então, duas características fundamentais do Humanismo:

- racionalismo;

- naturalismo.

Enquanto a primeira busca distanciar os dogmas religiosos e os critérios científicos e racionais, a segunda tem como objetivo valorizar a natureza e visualizar o ser humano como parte dela. Isso quer dizer que todos os fenômenos físicos, biológicos e químicos precisam apresentar uma explicação pautada na própria natureza, evitando um esclarecimento sobrenatural e, é claro, religioso. Portanto, o racionalismo tomou força e permitiu o desenvolvimento do pensamento científico que se consolidou na Idade Moderna.

Além desses tópicos, existem outras características fundamentais que determinam o que foi o Humanismo e como ele contribuiu para o mundo científico que vivemos atualmente, como:

distinção entre música e poesia, marcando uma nova forma de fazer arte; descrição detalhada da figura humana; descentralização do conhecimento e do poder, que eram controlados pela igreja e pela monarquia após o sistema feudal.

Positivismo

Podemos destacar este movimento como: Ordem, progresso e a ciência como religião da humanidade.

A palavra positivismo foi empregada pela primeira vez pelo filósofo francês Claude Saint-Simon – um dos chamados socialistas românticos – para designar o método exato das ciências e a possibilidade de sua extensão à filosofia. Mais tarde, o politécnico Auguste Comte (1798-1857), que foi seu secretário, utilizou a expressão para designar a sua filosofia, que teve grande expressão no mundo ocidental durante a segunda metade do século 19 (estendendo-se no Brasil à primeira metade do século 20).

A obra fundamental de Comte é o “Curso de Filosofia Positiva”, livro escrito entre 1830 e 1842, a partir de 60 aulas dadas publicamente pelo filósofo, a partir de 1826. É na primeira delas que Comte formulou a “lei dos três estados” da evolução humana:

— o estado teológico, em que a humanidade vê o mundo e se organiza a partir dos mitos e das crenças religiosas;

— o estado metafísico, baseado na descrença em um Deus todo-poderoso, mas também em conhecimentos sem fundamentação científica;

— o estado positivo, marcado pelo triunfo da ciência, que seria capaz de compreender toda e qualquer manifestação natural e humana.

Características

A característica essencial ao positivismo, tal qual o concebeu Comte, é a devoção à ciência, vista como único guia da vida individual e social, única moral e única religião possível. Desse modo, em última análise, o positivismo é compreendido como a “religião da humanidade”.

Positivismo no Brasil

Conhecer o positivismo, contudo, é particularmente importante aos brasileiros, devido à grande influência que esta escola filosófica exerceu no país na virada dos séculos 19 e 20. O objetivo da filosofia de Comte é a ordem e o progresso, lema inscrito na bandeira brasileira adotada após a proclamação da República. As ideias de Comte, em especial através dos pensadores Miguel Lemos (1854-1917), Teixeira Mendes (1855-1927) e do militar Benjamin Constant (1836-1891), se impuseram aos círculos republicanos brasileiros, contribuindo para nortear a nova ordem social republicana, em especial nos governos Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto.

Na Igreja Positivista do Brasil se pratica a Religião da Humanidade, doutrina criada pelo filósofo francês Auguste Comte (1798-1857). Trata-se de uma religião agnóstica, não transcendental, pela proteção humana, onde se presta homenagem aos homens e às mulheres cujo talento e pensamento marcaram a Humanidade.

Na Religião da Humanidade, todavia, não há um Deus sobrenatural, nem vida após a morte. Nela, presta-se homenagem à Humanidade, compreendida como o conjunto dos homens vivos e mortos. Seu culto reverencia os antepassados, em prática ritualizada que tem por finalidade fortalecer o laço social entre os homens, a solidariedade entre as gerações e a transmissão do conhecimento. Tal prática também garante a continuidade da História, compreendida como um processo estimulado pelo aperfeiçoamento do conhecimento e orientado para o progresso. Em seu calendário, celebra homens e mulheres que contribuíram para fortalecer os valores e impulsionar a história da civilização Ocidental. A Humanidade é representada por uma mulher com os traços de Clotilde de Vaux, com uma criança no colo, símbolo da continuidade entre as gerações.

A doutrina religiosa prosperou em diversos países da Europa, nas Américas e na Ásia. No Brasil, ela recebeu o primeiro templo construído exclusivamente para seu exercício, segundo orientações deixadas por Auguste Comte: o Templo da Humanidade, situado no Rio de Janeiro. Também foi no Brasil onde a Religião da Humanidade ganhou maior número de adeptos, causando impacto decisivo em suas instituições e reformas políticas.

Nos dias atuais o pensamento religioso de Comte tem despertado interesse em artistas e pesquisadores. Sua compreensão visionária de uma crise da racionalidade, e o atual retorno do sentimento religioso no mundo contemporâneo, inclusive em suas vertentes fundamentalistas, estimulam novas abordagens da obra de Comte.

Bibliografia

Nicola Abbagnano, História da Filosofia, Vol. II, p. 97.

Cícero (106 – 43 a. C.) define religião [relegere] como “retomar o que tinha sido abandonado, tornar a revistar, reler”.

Morris, Thomas. our Idea of God (Norre Dame. IN: Umversin, of N0tre Dame Press.1991).

Quinn. Phillip, and Kevin Meeker (eds), rh.e Phfl.Dsopli.iazl Chalfmg of fWjgwu Diwney (New Yoll: Oxfnrd Uru ity Pres:1.a 2000).

Augustine, St Th,ce;,ortfessionsCN,ew York: Oxfordl. 1998).

Hmood, Curtis L_and Brendan S,weetman Ceds). faidt wid theUfo cf Ure Intellect 1(Wa5hingmn, 0-C: Cadiolic Unh tyof America Press_ 2,009).

[1] uma escola e doutrina filosófica surgida na Grécia Antiga, que preza a fidelidade ao conhecimento e o foco em tudo o que pode ser controlado somente pela própria pessoa. Despreza todos os tipos de sentimentos externos, como a paixão e os desejos extremos. Austeridade de caráter, rigidez moral

[2] antiga religião importante fundada no século 3 dC pelo profeta parta Mani, no Império Sassânida. O maniqueísmo ensina uma elaborada cosmologia dualista que descreve a luta entre um mundo bom e espiritual de luz e um mundo material de escuridão.

[3] crença de que objetos, lugares e criaturas possuem uma essência espiritual distinta. Potencialmente, o animismo percebe todas as coisas – animais, plantas, rochas, rios, sistemas climáticos, trabalhos humanos e talvez até palavras – como animadas e vivas. Doutrina segundo a qual uma só e mesma alma é o princípio da vida e do pensamento; monodinamismo

[4] grupo etnolinguístico bantu localizado no norte de Angola, nas províncias de Cabinda, Zaire e Uíge. Cuja língua é kikongo. Este grupo subdivide-se em Basikongo, Bandongo, Zombo, Nsoso, Suku, Bayombe, Yaka, Woyo, Pombo, Hungu entre outro

[5] É uma forma de pensamento que atribui emoções humanas, paixões e desejos de Deus, diferente de antropomorfismo, que é pensamento que atribui atividades humanas como membros do corpo, e físicas a Deus.